|

Sommaire

L’époque du colonialisme. La guerre de l’indépendance. La guerre de Sécession. De la guerre à la guerre. La prospérité, la crise de 1929, la 2nd guerre. La guerre froide et les conflits intérieurs. Le renouveau Américain. Les attentas du 11 septembre.

|

|

Les premiers colons furent Espagnols et ils posèrent le pied sur le continent Américain en 1492 lorsque la flotte de Christophe Colomb atteignit ce qu’il croyait être l’Asie. Il pensait découvrir en fait une route vers les Indes par l’ouest. Jean Cabot et Sébastien Cabot furent les expéditeurs suivant à découvrir Terre Neuve et à explorer les côtes du Labrador et de la Nouvelle Angleterre en 1497.La découverte progressive de tout le continent Américain était en marche. La Floride fut découverte par Juan Ponce de Léon en 1513 et les côtes du Maine à la Caroline du Sud par l’Italien Jean de Verrazano en 1524, pour le crédit de François 1er.

|

|

1°- Les premiers colons : |

|

L’époque du colonialisme : |

|

2°- La marche vers l’extermination : |

|

Les premières rencontres entre la population autochtone et les colons Européens sont extrêmement destructrices. La population Amérindienne estimée au départ à quelques millions d’hommes, subit de plein fouet les maladies Européennes telles que la grippe ou le typhus. Du reste, le choc culturel fini d’accomplir une extermination inexorable et probablement voulue par certains hommes avides de puissance et de reconnaissance dans leurs pays Européen. La spoliation des terres, la christianisation, l’alcoolisme et l’éradication de leurs cultures firent en sorte que plus de 90 pour cent des Amérindiens furent décimés.

|

|

La fondation Jamestown inaugure le départ de la colonisation sur le futur pays qu’allait devenir les États-unis d’Amérique. Ils s’établirent en Virginie en 1607. La plupart du temps persécutés dans leurs pays pour leurs convictions religieuses ou politiques, ils s’établirent dans ce pays où ils purent pratiquer leur culture en toute liberté tels les séparatistes Anglais (secte dérivée de l’Église Anglicane) ou encore les pères pèlerins en 1620 qui, à bord du Mayflower, s’établirent dans la région de Massachusetts. La colonisation se poursuivit avec notamment l’établissement de diverses communautés puritaines en Nouvelle Angleterre (1607), New Hampshire (1629), Rhode Island (1644) et le Connecticut (1662). Ces colonies se caractérisent par leur forte intolérance théocratique. Les colonies plus méridionales, Maryland (1632), la Caroline du nord et du sud (1663) et la Géorgie (1732) ne ressemblent en rien aux colonies plus au nord, en effet, elles développent une structure sociale axée essentiellement sur le travail de la culture du tabac ou du coton et emploient ou plutôt exploitent des esclaves Africains venant chaque jour plus nombreux. C’est le début du commerce triangulaire et de la traite des noirs. La majorités des profits reviennent aux riches exploitants. Les colonies centrales se constituèrent aux alentours de 1650, les Hollandais s’implantent à l’embouchure de l’ Hudson River et créeront en 1625, la Nouvelle Amsterdam qui deviendra plus tard, New—York. Les colonies Hollandaises passèrent aux mains des Anglais en 1664, ce qui fera naître les colonies de New York, du New Jersey, du Delaware et de la Pennsylvanie. Après la disparition de la présence française aux États-unis, l’Angleterre a la mainmise sur tout le pays et en profite pour mettre en place des taxes financières drastiques sur ses colonies tel que le Stamp Act, afin de financer la guerre (loi obligeant l’apposition des timbres fiscaux sur une multitude de documents administratifs nécessaires à la vie économique du pays). Ces taxes jugées inadmissibles par les colonies feront naître un mouvement de contestation chez tous les colons. Les lois de Townshend (1767) qui ont pour principe d’établir une exclusivité coloniale du point de vue commercial, visent à limiter considérablement les importations. Elles sont à l’origine du massacre de Boston (5 mars 1770) et amplifient le mouvement contestataire qui atteint son paroxysme lors de la « Tea Party » de Boston (16 décembre 1773), évènement directement lié aux lois Townshend dans lequel les colons détruisent les stocks de thé de la Compagnie des Indes Orientales qui avait alors le monopole commercial du thé avec les colonies Anglaises. Pour endiguer ces mouvements, la Grande—Bretagne vote les « lois intolérables » qui suppriment les libertés du Massachusetts où ont eu lieu les émeutes. Tous ces évènements conduisent, sur l’initiative de Benjamin Franklin en septembre et octobre 1774, à la réunion d’un premier congrès continental. La fusillade de Lexington (19 avril 1775) fut un évènement irréversible qui précipita les colonies dans la guerre contre les Anglais. |

|

3°- La suprématie Anglaise et la naissance des colonies : |

|

1°- L’accession au pouvoir de George W. Bush : |

|

L’accession au pouvoir de George W. Bush se fit sous fond de polémique liée au système de décompte des voix des électeurs de l’état de Floride. Ce fut seulement la seconde fois dans toute l’histoire du pays qu’un président est élu sans avoir recueilli la majorité des voix. Sous fond de bataille judiciaire, l’opposition avec Al Gore prend fin le 12 décembre 2000 avec la décision de la cour suprême de nommer G. W. Bush président. Ses premières grandes directives politiques sont de relancer le système de bouclier nucléaire contre d’éventuelles attaques et de ne pas ratifier le protocole de Kyoto visant à réduire les émissions de gaz à effets de serre, jugée trop coûteuse pour l’industrie. Américaine. |

|

Le mandat de G. W. Bush et les attentats du 11 septembre : |

|

2°- Le 11 septembre 2001 : |

|

Aux alentours de 9h00 du matin alors que le cœur de la « Grosse Pomme » finit de s’éveiller et que de nombreuses personnes prennent le chemin de leur travail, un avion détourné par des terroristes s’écrase sur la première des tours du World Trade Center sur l’île de Manhattan, symbole de la puissance économique Américaine. Quelques minutes plus tard alors que la première tour continue de brûler, un second avion s’écrase sur la deuxième tour. Quelque temps après les deux tours s’effondrent l’une après l’autre dans un effroi général. Plus de 3000 personnes périrent dans ces attentats. Pendant ce temps, l’aile ouest du Pentagone Américain, siège névralgique de la défense du pays, est lui aussi victime d’un attentat par un avion détourné par les terroristes. Très vite Oussama Ben Laden le Saoudien multimilliardaire est accusé d’être à la tête de ces attentats et les États-unis envahissent l’Afghanistan avec l’aide d’une coalition multinationale. Bush fait voter la très controversée loi du Patriot Act réduisant les libertés de chacun et dans le but de mieux prévenir d’éventuels nouveaux attentats. La crise couve, la peur devient mondiale et fausse tous les échanges. Le chômage du pays remonte et le marché est morose. Suite à ces attentats, Bush commence à faire accepter le concept de « guerre préventive ». Attaquer le mal à sa source sera son premier objectif et désigne un « Axe du Mal » composé de la Corée du Nord, de l’Irak et de l’Iran. |

|

Attentats du 11 septembre 2001 |

|

3°- La guerre en Irak : |

|

Soupçonné de posséder des armes de destruction massive et de favoriser l’extension du terrorisme, le dictateur de l’Irak, Saddam Hussein est le premier à être attaqué par les Américains malgré les efforts de l’ONU pour éviter le conflit et trouver une solution diplomatique. Le 20 mars les premiers raids contre le dictateurs sont effectués. Rapidement, le régime de terreur de Hussein tombe. La chute du dictateur avec le symbole du déboulonnage de sa statue à Bagdad, plonge le pays dans une profonde guerre civile et contre l’envahisseur, les attentats contre les Américains et contre la population se multiplient. L’enlisement est certain et les troupes Américaines ne savent pas comment gérer le conflit. A ce jour, la guerre n’est pas réglée et les attentats font chaque jour plus de victimes. Sur le sol Américain , la critique est sévère d’autant plus que les armes de destructions massives, raison principale de l’attaque du pays, n’ont jamais existées. Chaque jour, le coût de cette guerre augmente et se chiffre à plusieurs milliards de dollars. Malgré toutes ces difficultés, le président Bush est reconduit à l’investiture de la maison blanche contre John Kerry et est élu pour un second mandat avec cette fois, la majorité des voix et un renforcement de son parti dans les principales institutions du pays. |

|

1°- La marche à la guerre : |

|

La guerre de l’indépendance : |

|

Lors de la deuxième réunion du congrès continental à Philadelphie le 10 mai 1775, les colons Américains décident de s’armer et de s’insurger contre le joug Anglais de façon militaire. Georges Washington est nommé chef de l’armée continentale. La guerre débute officiellement le 17 juin 1775 par la bataille de Bunker Hill (Chalerstown, Massachusetts) qui vit s’affronter les deux armées pour le contrôle des deux collines (Bunker Hill et Breed’s Hill) qui dominent le port de Boston. |

|

2°- La guerre de l’indépendance : |

|

Le 4 juillet 1776, la déclaration d’indépendance est proclamée par Thomas Jefferson et par les colonies protagonistes, New Hampshire, Massachusetts, New York, Delaware, Connecticut, Pennsylvanie, New Jersey, Caroline de nord, Maryland, Caroline du sud, Géorgie et Virginie. En août 1776, l’armée de Georges Washington, peu entraînée et composée de soldats non habitués au maniement des armes et à la stratégie militaire, doit abandonner la ville de New York aux Anglais. Le 17 octobre 1777, l’armée indépendantiste gagne enfin sa première victoire lors de la bataille de Saratoga. Cette victoire va sceller le sort de la guerre car la France, jusque là en retrait, vit en cette guerre, l’occasion de prendre sa revanche sur la couronne d’Angleterre. LaFayette et Rochambeau commandent un corps expéditionnaire pour soutenir les indépendantistes Américains. |

|

3°- La fin de la guerre : |

|

Cette entrée en guerre de la France avec les Américains va être décisive quant à son issue. L’armée Britannique capitulera à Yorktown le 19 octobre 1781 et l’indépendance des États-unis d’Amérique sera reconnue par la Grande—Bretagne le 3 septembre 1783 par la signature du traité de Paris et de Versailles. Pour faire face à une situation économique difficile, une constitution est adoptée le 17 septembre 1787. Le premier congrès se réunit le 4 mars 1789 après que la constitution ait été adoptée par tous les états. Georges Washington en devient le premier président de la république (jusqu’en 1797). Les dix premiers amendements de la constitution sont adoptés en 1791. |

|

Malgré cette première défaite et la perte des deux collines, les indépendantistes tuèrent deux fois plus d’Anglais et beaucoup d’officiers ce qui exacerba leur sentiment patriotique. Cette première bataille a pu mettre en avant la possibilité des Indépendantistes peu organisés à créer de lourdes pertes dans l’armée régulière Anglaise. |

|

Christophe Colomb 1451—1506 |

|

1°- La recherche de l’expansion : |

|

Que ce soit le parti fédéral représenté par Thomas Jefferson ou le parti démocrate, les volontés politiques et populaires mènent une campagne d’expansion territoriale sans précédent. La conquête de l’ouest est en plein essor et fait rêver beaucoup d’Américains « de l’Est ». De nouveaux états se créént comme l’ Ohio en 1803, le Kentucky en 1792, le Tennessee en 1796 ou le Vermont en 1791. La Louisiane est rachetée à la France en 1812. Puis les états de l’Indiana (1816), le Mississippi (1817), l’Illinois (1818) et l’Alabama (1819) naissent.

|

|

La guerre de sécession : |

|

2°- Les dissensions nord—sud : |

|

De 1840 à 1865, la question de l’esclavage est omniprésente, le nord et les grandes villes manufacturières ont une ouverture sur l’Europe mais le sud, beaucoup plus conservateur, prône le maintien de l’esclavage, manne indispensable pour leurs exploitations de tabac et de coton. La constitution tolère l’esclavagisme mais en 1860, la scission du parti démocrate pro esclavagiste va faire élire le démocrate Abraham Lincoln. Le sud créé alors son propre gouvernement présidé par Jefferson Davis aussitôt déclaré comme illégitime par Lincoln.

|

|

3°- La guerre de sécession : |

|

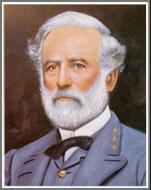

Le 12 avril 1861, la guerre éclate. Le sud est dirigé par Robert E. Lee et Joseph E. Johnston et le nord par les généraux Grant et Sherman. En juin 1862, le général Grant parvint à occuper une majeure partie de la vallée du Mississipi rendant plus difficile l’approvisionnement de l’armée Sudiste sur le front. Même si les premières batailles donnèrent un semblant d’avantage aux états du Sud, la bataille de Gettysburg en le 1er juillet 1863, scella un tournant définitif en faveur des états du Nord. En 1865, les Etats du Sud capitulèrent par le reddition de Lee en Virginie dans la ville d’Appomattox. |

|

Général Lee, commandant en chef de l’armée Sudiste |

|

4°- La reconstruction du pays : |

|

Les Républicains sont omniprésents dans la politique du pays après la guerre de Sécession. Les décrets de reconstruction imposent une présence militaire dans les états ayant signés la reddition. Les noirs obtiennent le droit de vote et le 14e amendement stipule que toute organisation confédérée n’a plus droit à aucune activité politique ou gouvernementale dans le pays. Le sentiment esclavagiste, toujours très présent dans la population blanche du Sud, s’exacerba au vu des libertés toujours plus importantes acquisses par les noirs. La naissance de la société secrète illégale et très violente du Ku Klux Klan est la parfaite illustration des ressentiments de la population envers ces libertés. L’autre forme de rejet de cette catégorie de la population, la ségrégation, perdurera beaucoup plus longtemps. En 1869, un premier chemin de fer traverse le pays et permet des échanges beaucoup plus importants entre l’est et l’ouest. Le nord connaît une croissance économique et un essor sans précédent, l’industrie aidant, les grandes villes du nord prospèrent alors que les états du sud, ruinés par la guerre, ne parviennent pas à sortir de la crise économique. Une gestion efficace des ressources grâce à une immigration de masse permet à l’agriculture et à l’industrie de devenir très performantes. Le pays devient très rapidement la première puissance mondiale, devant l’Europe qui se prépare à vivre les heures les plus sombres de son histoire. |

|

1°- Les crises économiques : |

|

Bien que le rayonnement économique des États-unis s’étende au monde entier, le pays doit faire face à des crises économique en 1873 et 1884. D’immenses conglomérats de sociétés voient le jour et forment des trusts très puissants et influents dans tous les secteurs clés du pays, notamment en politique. C’est pour contrer cette puissance que sont votées en 1890 les Sherman Antitrust Act par le Congrès. Ces trusts possèdent les ressources essentielles à l’économie du pays dans des domaines aussi nombreux que variés comme le pétrole, le sucre, le charbon, l’élevage ou bien encore la sidérurgie. Malgré les volontés politiques isolationnistes des dirigeants, les États-unis achètent à la Russie l’Alaska en 1867 et au début du XXe siècle, leur volonté tend plus vers l’impérialisme. |

|

De la guerre à la guerre : |

|

2°- L’entrée dans la première guerre mondiale : |

|

L’attitude neutre du pays au début de la première guerre mondiale fut remise en cause par la destruction aveugle de navires transportant des citoyens Américains, par des sous-marins au large des côtes Européennes. En mai 1915, le Lusitania, coulé par les Allemands, transportait plus de 120 citoyens Américains. Le Sussex connu le même sort funeste et sombra avec 2 citoyens Américains en mars 1916. C’est ainsi que le 6 avril 1917, les États-unis déclarèrent la guerre à l’Allemagne. Le gouvernement envoya plus de 2 millions d’hommes en renfort des Alliés. Cette entrée en guerre marqua un tournant décisif dans la victoire finale des Alliés sur l’Allemagne. |

|

3°- La fin de la guerre et le retour à l’isolationnisme : |

|

Après la victoire, les États-unis, en désaccord profond avec l’idée de la France de punir excessivement les vaincus, participent au traité de Versailles le 28 juin 1919. Les idées de paix durable et de désarmement des Américains n’allant pas du tout dans le sens de ce traité, les États-unis ne signèrent pas l’adhésion à la Société des Nations. Ce refus de s’engager internationalement marque à nouveau un retour certain à une politique isolationniste en laissant les problèmes Européens hors de leurs préoccupations. |

|

1°- La prospérité de l’après - guerre : |

|

Le pays connut une prospérité économique sans précédent dans les années 1920. L’industrialisation de masse connaît un développement foudroyant et des nouvelles méthodes industrielles basées sur la productivité à la chaîne voient le jour dans de grandes industries, notamment chez Ford (Fordisme, Taylorisme). Cette nouvelle organisation du travail procure des bénéfices colossaux et une richesse immense au pays. Les États-unis deviennent au cours de ces années fastes, la première puissance économique et financière du monde. Cette augmentation des richesses et du pouvoir d’achat amène son lot de dérives. En 1919, la prohibition est ratifiée par le parlement, limitant la production et la vente d’alcool sur le sol Américain. La xénophobie, le racisme et la ségrégation sont plus que jamais actifs. Du point de vue politique, cette période est marquée par un fort isolationnisme du pays qui se replie sur lui-même et sur ses richesses. Un climat d’euphorie général et d’insouciance collective flotte sur la population Américaine. |

|

La prospérité, la crise de 1929, la 2nd guerre : |

|

2°- La crise de 1929 : |

|

La crise survient le 24 octobre 1929 alors que personne ne songeait à la possibilité que cette prospérité s’arrête. L’effondrement du cours de la bourse de Wall Street entraîna une vague de misère et des faillites aussi rapides que terribles. L’excès de confiance des consommateurs et des investisseurs envers le libéralisme et les spéculations incontrôlées leur firent perdre des milliards de dollars. Une brusque hausse des ventes qui répondent aux lois de l’offre et de la demande firent chuter les prix. Lors du mois d’octobre et plus particulièrement lors des « jeudi noir » et « mardi noir » suivants, les cours des actions dégringolèrent. De grandes sociétés, comme la General Electric pour ne citer qu’elle, firent faillite. |

|

Wall Street le 24 octobre 1929 |

|

La crise est mondiale, car elle est globale. Elle influe dans un premier aux États-unis mais très vite, elle touche l’Europe toute entière et le monde entier dans les années 30. Les banques font faillites et toute l’industrie agricole doit faire face à un appauvrissement des sols et à des sécheresses importantes. Toute la région des grandes plaines est touchée par cette crise. L’inefficacité du président Hoover à gérer la crise et à remettre le pays sur le chemin de la prospérité permet l’accession au pouvoir du démocrate Franklin D. Roosevelt en 1933. |

|

3°- L’accession de Roosevelt à la présidence : Le New Deal : |

|

Pour faire face à la crise rampante, le gouvernement de Roosevelt décide de mettre en œuvre des mesures drastiques et nouvelles grâce, entre autre, aux conseils d’un groupe d’économistes dénommé Brain Trust. Il va faire passer des lois contrôlant la concurrence et des lois permettant un déficit budgétaire important de l’état pour soutenir économiquement l’industrie en investissant en masse. Il va en outre, faire voter des lois pour créer une sécurité sociale et permettre à la population d’accéder à une pension de retraite. Du point de vu social, le temps de travail est limité à 40 heures par semaine avec un salaire minimal. Enfin, pour faire face à la crise économique, le dollar sera dévalué pour créer une légère inflation de reprise de croissance et pour favoriser l’exportation des produits Américains alors devenu beaucoup moins coûteux. Malgré toutes ces mesures, le redressement économique se fait attendre et certaines lois sont considérées comme anti-constitutionnelles par la Cour Suprême. Vers 1937, le troisième New Deal, permet, grâce aux larges dépenses budgétaires, la construction de logements et le pouvoir d’achat augmente à nouveau. En 1940, le réarmement du pays est amorcé pour soutenir les pays en guerre contre l’axe du Mal formé par l’Allemagne et l’Italie grâce à la loi du Prêt Bail. L’isolationnisme Américain est alors remis en cause et un mouvement interventionniste voit le jour car la sécurité Américaine n’est plus alors assurée. |

|

4°- La seconde guerre mondiale : |

|

L’attaque de Pearl Harbor le 7 décembre 1941, sur l’île d’Hawaï par les Japonais et sans déclaration de guerre préalable, précipite les États-unis dans la seconde guerre mondiale et déclarent la guerre au Japon le 8 décembre. Les dégâts causés sont très importants. Dès 1940, grâce à l’effort de guerre un très grand nombre de navires, avions et armes de toutes sortes sont sortis des usines. Rapidement, ils deviennent la première puissance militaire mondiale. Le 6 juin 1944, aux côtés des Canadiens, Polonais, Anglais et Français, ils débarquent en Normandie lors du D-Day pour libérer l’Europe de la tyrannie Hitlérienne. Le général Dwight D. Eisenhower est nommé commandant en chef des armées et libère toute la partie occidentale de l’Europe. Les pays annexés par l’Allemagne tombent un à un. La conférence de Yalta en février 1945 (le partage de la planète) est la rencontre entre Staline, Roosevelt et Churchill pour le partage de l’Allemagne en zones d’occupations. Il meurt quelques jours avant la capitulation de l’Allemagne le 8 mai 1945. Harry Truman, le successeur de Roosevelt doit faire face à l’enlisement de la guerre contre le Japon. En grand secret, sous le nom de projet Manhattan, il prépare une arme de destruction massive pour frapper fort, destinée à mettre un terme à ce conflit. Le 6 et 9 août 1945, deux bombes atomiques A sont lancées sur Hiroshima et Nagasaki, entraînant la capitulation du Japon, sans conditions. A la fin de la guerre, notamment grâce à l’arme nucléaire, le pays devient une super puissance. Leur victoire en Europe de l’ouest créé des tensions avec l’URSS, le bloc communiste, vainqueur sur toute la partie Est du vieux continent. Leur principal sujet de distension étant les oppositions de théorie entre l’idéologie communiste à l’idéologie capitalo-libéraliste Américaine. Chaque camp ayant une peur paranoïaque de l’autre dogme. Le gouvernement de ce moment décide de ne plus réitérer les erreurs du passé et le concept du « diktat » de la première guerre mondiale. Pour cela, ils lancent un vaste plan de reconstruction sous le nom de « plan Marshall ». |

|

5°- La guerre froide : |

|

Pour limiter l’expansion du communisme à toute l’Europe, les États-unis décident d’armer certains pays et de les soutenir économiquement comme la Grêce ou la Turquie. Cette aide est nommée « doctrine Truman » et l’URSS pousse tous les pays de l’est à la refuser. Après le coup de force des communistes à Prague en février 1948, les États-unis créent un état ouest Allemand sous le nom de république fédérale d’Allemagne. La réponse des Soviétiques se traduit par le blocus de Berlin mis en échec par la mise en place d’un pont aérien reliant la RFA à Berlin. En avril 1949, l’Organisation du Traité d’Atlantique Nord est adoptés par les défenseurs du monde libre pour lutter contre l’invasion du communisme. C’est à cette période que l’URSS annonce la mise au point de la bombe atomique. La guerre de Corée déclarée le 25 juin 1959 fait intervenir les Américains, par le biais de l’ONU, dans le conflit contre la Corée du Nord et leurs alliés Chinois. L’équilibre du monde se fait par la peur de l’autre. Paradoxalement, les puissances armées ne peuvent se résoudre à utiliser leurs armes contre leurs ennemis, de peur d’être à leur tour attaqué. La paranoïa Américaine envers le communisme les poussent à interdire toute entrée dans le pays d’un quelconque membre d’organisation communiste. Malgré une sensible amélioration due à la mort de Staline, les tensions restent bien présentes. |

|

1°- L’enferment de la politique Américaine : |

|

Les États-unis soutiennent militairement la France dans leur conflit contre l’Indochine (1946-1954). Pour éviter l’introduction du communisme en Indochine, ils créent l’organisation du traité de l’Asie du sud est. Ils adoptent une politique d’ignorance vis à vis de la Chine. La vision Américaine d’un monde bipolaire avec d’un côté le monde libre, opposé au monde communiste de l’autre agace. Les libertés de choix de certains pays ne sont pas acceptées par le gouvernement Américain et l’idée de neutralisme est considérée comme une orientation communiste ou à risque communiste. En 1959, la révolution communiste de Fidel Castro pose le communisme aux portes des États-unis. Les relations diplomatiques sont rompues avec Cuba à ce moment là. En novembre 1960, le plus jeune président de l’histoire des États-unis succède à Eisenhower. Il poursuis la politique de détente de son prédécesseur. En avril 1961, le président Kennedy organise l’invasion de la baie des cochons à Cuba mais cette tentative est repoussée par les Cubains. Il rencontre Khrouchtchev lors de la réunion de Vienne en juin 1961. En octobre, 1962, la crise des missiles de Cuba éclate. Les États-unis soupçonnent Cuba d’abriter des missiles nucléaires Soviétiques dangereux pour la sécurité intérieure du pays. La menace de guerre plane sur le monde pendant quelques jours mais au dernier moment, le président Soviétique retire les missiles de l’île en échange d’une promesse de non invasion de Cuba par les Américains.

|

|

La guerre froide et les conflits intérieurs : |

|

2°- Les grands moments de la présidence de J.F. Kennedy : |

|

Alors que la guerre froide ne semble pas trouver d’issue, le président JFK met en place le programme Apollo qui vise à envoyer un homme sur la lune dans les années à venir. Ce qui sera fait le 20 juillet 1969 avec le premier pas sur la lune de Neil Armstrong (sous Nixon). En 1962, un étudiant noir s’inscrit à l’université de l’Alabama. La ségrégation étant à cette époque très courante, ce fait divers déclenche des émeutes contre la ségrégation et le racisme. JFK fait alors intervenir la garde nationale pour protéger le campus. Le 28 août 1963 à Washington, Martin Luther King prononce un discours poignant contre le racisme. « I have a dream » restera comme l’un des plus beau discours sur ce sujet problématique dans le pays. Le 22 novembre 1963, le président John F. Kennedy est assassiné à Dallas alors qu’il est en pleine tournée électorale. La thèse du complot semble aujourd’hui encore la plus probable bien que toute la lumière n’ait jamais été faite sur cette affaire. |

|

3°- La guerre du Viêt-Nam et la crise identitaire du pays : |

|

Le président Johnson assure alors la suite de Kennedy et est élu président en novembre 1964. Il poursuit l’envoi de conseillers militaires au Viêt-Nam amorcé par Kennedy. Le conflit s’envenime progressivement et les Américains commencent à bombarder le nord du Viêt-Nam en août 1964. Une escalade incontrôlable est alors en marche et malgré le nombre très important de soldats Américains déployés et des moyens militaires colossaux, ils ne parviennent pas à obtenir des résultats satisfaisant. Les méthodes proches des crimes de guerre utilisées par les Américains provoquent des sentiments, ou des ressentiments, très forts dans l’opinion américaine voire mondiale. Le massacre des villageois de My Lai divise l’opinion et scinde clairement le pays en deux. Les dépenses budgétaires et les pertes humaines vont ternir l’image du gouvernement et du pays dans le monde entier. Une crise morale et sociale très forte naît chez la jeunesse du pays. |

|

Cette enlisement dans la guerre du Viêt-Nam, va faire décroître l’influence du pays au niveau politique extérieure. La France se retire de l’OTAN et prône une indépendance vis-à-vis des superpuissances que sont l’URSS et les États-unis. Le président doit faire face à une montée des contestations dans son pays. Il fait cependant abolir les dernières lois et règles discriminatives envers les noirs mais leur non intégration à la société pousse les noirs du quartier défavorisé de Watts à Los Angeles à se révolter en 1965. Martin Luther King devient le leader de la cause noir. Des groupuscules noirs de la « Black Power » prônent la violence pour arriver à faire entendre leur voix. Un climat de violence et de crise générale plane sur le pays et le 4 avril 1968, Martin Luther King est assassiné faisant ainsi redoubler l’intensité de la violence. La concurrence Européenne et Japonaise et le coût de la guerre du Viêt-Nam, enfonce encore un peu plus le pays dans la crise. Du côté de la guerre, des pourparlers s’engagèrent à Paris dès le début de l’accession au pouvoir du président Nixon, à la place de Johnson, entre Kissinger (conseiller du président) et le Duc Tho. Le 23 janvier 1973, un accord de cessez le feu fut trouvé malgré la reprise très virulente des bombardements Américains quelque temps auparavant. Peu de temps après, les militaires Américains purent rentrer chez eux. Le scandale du Watergate (écoutes téléphoniques à Washington lors de la précédente élection qui se situaient dans l’immeuble du même nom) poussa Nixon à démissionner le 9 août 1974. |

|

1°- Les avancées diplomatiques sous Nixon : |

|

Avant l’affaire du Watergate, Nixon a su mener une politique extérieure de détente et plus particulièrement avec l’URSS. Les négociations SALT (contre l’armement nucléaire) sont signées le 26 mai 1972. Leonid Brejnev en visite aux Etats-Unis en 1973, permet de matérialiser ce réchauffement politique. Les rapprochements avec la Chine et l’Egypte permettent également de détendre les relations diplomatiques avec l’ensemble du monde. |

|

Le renouveau Américain : |

|

2°- La crise du pétrole de 1973 et les crises budgétaires : |

|

Une crise mondiale naît au début des années 70 et la récession de l’économie font croître le taux de chômage de manière considérable et le discrédit porté par l’affaire du Watergate sur le parti Républicain, favorise le retour des démocrates au pouvoir. Le prix du pétrole quadruple. C’est dans ce climat que le président Carter accède à la présidence en 1976. Le 17 septembre 1978 le président organise les accords de Camp David promettant ainsi une solution pacifique sur le conflit Israélo-palestinien. Parallèlement, l’URSS envahit l’Afghanistan en 1979, faisant ainsi redoubler les tensions avec les Américains. La crise économique du pays est alors à son paroxysme avec une balance commerciale déficitaire et le dollar se dévalue. Ronald Reagan élu en 1981 permet une relance économique grâce notamment à une politique extérieure dynamique et un retour au libéralisme traditionnel. Les relations avec l’URSS se dégradent après l’annonce par Reagan d’une Initiative de Défense Stratégique. La procédure de suppression des armes atomiques reprend cependant son cours en 1987 avec la signature d’un traité de destruction des armes à courte et moyenne portée avec Mikhaïl Gorbatchev. Les déficits budgétaires des États-unis et une profonde crise identitaire voient arriver en 1989, le président George Bush. Les émeutes de Los Angeles en 1992, relatives à la disculpation de policiers blancs accusés de violences sur un noir avec des preuves vidéo à l’appui, en sont la parfaite illustration. |

|

3°- La suprématie Américaine : |

|

L’effondrement du bloc Soviétique permet aux États-unis de devenir la seule superpuissance mondiale. En 1991, les États-unis sont à la tête d’un coalition mondiale formée pour envahir le Koweït afin de repousser la tentative du dictateur Saddam Hussein de s’emparer de ce petit pays très riche en pétrole donc très attrayant au point de vue économique. Cette guerre contre le dictateur portera le très célèbre nom de guerre du Golfe ou opération tempête du désert. La promesse de Bush envers les Chiites d’Irak (majorité) de leur fournir des armes et un soutien militaire s’ils se soulèvent contre Hussein ne sera pas tenue, permettant ainsi au dictateur de mener une campagne d’extermination dans son propre pays, contre ses opposants. Bill Clinton est élu en 1992 et poursuis les accords avec l’ex-URSS sur le désarmement nucléaire avec Boris Eltsine sous le nom de START II. Poussé par un climat économique favorable, il entreprend des réformes intérieures pour réduire le déficit budgétaire de son pays. Le 1er janvier 1994, les restrictions douanières entre le Mexique, le Canada et les États-unis entre en vigueur sous le nom de l’ALENA, premier signe d’une libre circulation des échanges commerciaux sur le continent nord Américain. En septembre 1993, l’accord de Washington est signé entre Israël et l’Organisation Libérale de Palestine en présence d’Arafat et de Rabin. Malgré les affaires internes à la maison blanche (Paula Jones, Monica Legwiski), le président Clinton reste très populaire pour la population Américaine. Poussé par un contexte économique plus que favorable, le pays sort complètement de la crise et confirme son statut de superpuissance économique avec une forte croissance et une baisse du chômage constante. Au point de vue politique extérieure, le second mandat de Clinton marque un fort retour aux affaires internationales avec l’Asie, de nouveaux partenariats avec l’Afrique et en mars 1999, ils s’engagent avec les Européens dans l’opération « Force Alliée » contre Slobodan Milosevic en faveur du Kosovo. |

|

Dépouilles de cadavres de soldats lors de la bataille de Gettysburg du 1er au 3 juillet 1863 |